知っとく!Shittoku

国立研究開発法人

国立長寿医療研究センター

老年学・社会科学研究センター

島田 裕之センター長

コグニサイズはうまくなるのが目的じゃない。

短時間でいい、毎日行うことで、

認知症予防効果を高めることができる。

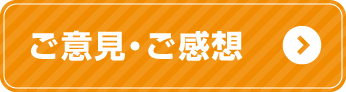

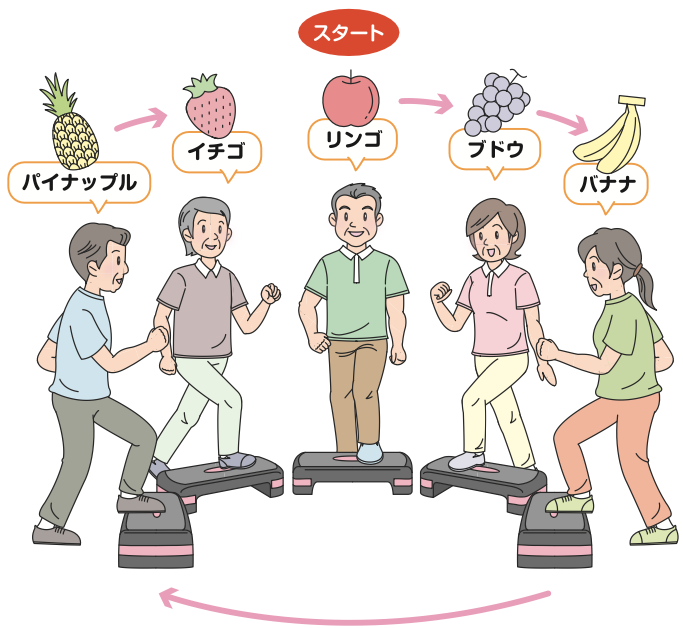

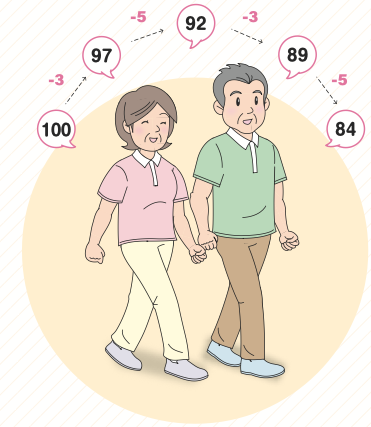

足踏みしながら3の倍数で拍手する(コグニステップ)、しりとりや計算をしながら歩く(コグニウォーク)、左右の足をマスから出したり入れたり(コグニラダー)──認知症予防プログラムとして、今や健康教室やデイサービスの定番となった「コグニサイズ」。Cognition(認知)+Exercise(運動)の造語という。生みの親は国立長寿医療研究センター/老年学・社会科学研究センターの島田裕之博士(医学)。身体と脳を同時に使うユニークな運動の開発の経緯や、その効果的な取り組み方を聞いた。

国立長寿医療研究センター

転倒予防プログラムにあったデュアルエクササイズがヒント

──認知症予防プログラム・コグニサイズの高齢者施設や介護予防サービス現場への普及が加速しています。いつごろ、どのような経緯で生まれたのでしょうか。

われわれ国立長寿医療研究センターの老年学・社会科学研究グループが厚労省から研究費用をいただいて最初に試験を行ったのは2010年のことでした。身体活動、要するに運動することが認知症予防に資する取組になるのかどうか──、当時はまだそれを検証する試みはほとんど行われていなかったと思います。

運動には大別して、水泳やジョギングといった有酸素運動と筋トレに代表される無酸素運動がありますが、認知症予防の観点からは、古くから有酸素運動を中心に検証が進められてきました。ところがアルハイマー病の中核症状である記憶障害の改善には、どちらもあまり効果が認められないという報告が多くなされていたので、両者を組み合わせてやったらどうかと考えるようになったのです。

当時、高齢者向け転倒予防プログラムの中に、すでに「デュアルエクササイズ(二重課題での運動)」が存在しました。これは、何かをやりながら運動を同時に行うというもの。転倒は、注意がどこか別の方向に行ってしまうときに起きます。認知機能が落ちた人にも同じことが言えるのではなかろうか。ということは、何かに注意を向けつつ運動も円滑にできるようにしたらいいかもしれない。つまり、何らかの運動をしながら認知課題も同時にこなすことをやってみたらどうだろうかと。これがきっかけですね。

記憶力については脳トレにより改善されることが分かっていたので、脳トレと運動を組み合わせてみたところ、脳の活性度合いは運動だけのときより明らかに高くなりました。MCI(軽度認知障害)という、少し認知機能が落ちてきた人を対象に臨床試験をやってみると、有酸素運動で上がるといわれる注意力や実行機能が上がることが分かり、記憶障害でも改善が認められました。

──気になるのはその効果です。認知課題を課した場合、運動だけのときと比べてどれだけの改善がみられるのでしょうか。

そんなに劇的に良くなるものではありません。数パーセントという微々たるものでしたが、それでも統計学的には有意な効果と認められました。認知機能の低下を抑制することはできそうですが、これを“認知症予防”につなげていくにはどうすべきか…。それには、ある一定の量の活動をずっと続けて行っていかねばなりません。

1~2ヵ月やったら効果が出るというものでもない。こういった予防行動というのは、食事にしろ睡眠にしろ、やっていればそれなりの効果はつねにあるけれど、やめてしまえば効果はすぐに失われてしまう。これが大原則で、続けていくことが何よりも大事なのです。

長く続けるにはグループで

間違える人ほど予防効果は大きい

それから15年、コグニサイズは私たちが予想した以上のスピードで、高齢者施設や介護予防の現場に普及していきました。あとは、どうやったらこの先長く続けてもらえるだろうか──、これが目下最大の課題と言えます。

いちばんいいのはグループでやること。何人かのグループをつくり、運動が楽しみというより集まることを楽しみにして続けていただく。現在、わが国の認知症予防もしくは介護予防の活動は、“通いの場”を中心に行われています。地域の中にいろんなサロンがあって、そこで皆さんおしゃべりをしたり趣味の活動をしています。そうした中に10分でもいいのでコグニサイズを入れてもらい、みんなでやっていただくことが一番の早道ではないかと思います。

コグニサイズのいいところは、課題どおりに身体が動かせないと笑ってしまうこと。「なんでこんなに簡単な動きができないんだろう」と、もどかしく思うと同時に笑いがこみあげてきて、グループでやっている場合はゲームのような楽しさが加わる。ここがいいんですね。効果を期待するだけじゃなく、やっていて楽しくないと続きませんから。

また、うまくできているときの脳の活性度はそれほど高くありません。間違って何度も繰り返しているときのほうが脳は頑張っています。ですから皆さんにお伝えしたいのは、「うまくできなくても恥ずかしいなんて思わないでください」ということ。上手になることが目的ではありません。コグニサイズは間違える人ほど効果が期待できる、いや、間違えることが大事なのです。

中には、思うようにできないことがもどかしく、イライラが増してやめたくなる人もいるでしょう。そういう人は、「うまくならなければいけない」と思っています。真面目な人ほどそういう傾向があります。そうではなく間違えることがいいのだから、そこは「あっ、間違っちゃった」で笑い飛ばしてもらえばいい。そのぐらいの気楽さをもって取り組んでください。

課題は自分で自由に作り出す

だからメニューは無限にある

──ひとりでやる、グループで輪になってやる。運動も腕振りに足踏み、声出しや拍手、計算しながら。それらを組み合わせたものもあって、ひとくちにコグニサイズといっても千差万別です。現在、何種類くらいあるのですか。

コグニサイズはこうでなくてはならないなんて言ってませんから、それはもう無限にあると言ってよいでしょう。「体と頭を一緒に使う」「それなりの強度でやる」、基本的な考え方はその二つだけなんです。マニュアルももちろんありますが、その通りにやっていると飽きてしまって長続きしません。また、慣れると頭を使わなくなるので、課題をどんどん変えて難しくしていかねばならない。You Tubeなどを見ていろんなやり方を加えるなどして、自分で自由にアレンジしてやってください。

これがおすすめというメニューも特にありません。言えることは、ある程度負荷がかからないとダメということ。脳の方の課題はちょくちょく間違えるくらいがいい。掛け算みたいに考えずに答えが出てくるものや、スイスイできてしまってはダメです。身体の方の課題も、やはりある程度の負荷のかかるもの。続けていくうち息が切れハーハーいうくらいの運動が適しています。

指導用のマニュアルもあるし、指導用の研修もありますが、そこにこだわる必要はありません。コグニサイズ自体は誰にも簡単にできるものを目指しています。皆さんで自由に楽しくやってもらえば結構です。

スマホで簡単に健康管理できる

アプリ「オンライン通いの場」

── 認知症予防に役立つものはほかにもいろいろあります。その中でのコグニサイズの位置づけ、今後の展開についてお聞かせください。

今日の認知症予防の潮流に、複合的にアプローチしていこうという流れがあります。運動をする、生活習慣病の管理もする、バランスのよい食生活を送る、難聴への対応とか、やらなければならないことはたくさんあります。しかもその多くは、生活習慣病の予防と同じような内容になっています。ですから認知症の予防を考える場合は、基本的に、今まで成人期にやってきた生活習慣病の予防をきちんと継続しつつ、高齢期に出てくるさまざまな問題に対処すればいい。認知機能の低下はその最たるものですから、コグニサイズでもいいし脳トレでもいいから、頭を使うようなものをとり入れてください。

あとは、孤独・孤立の問題があります。認知機能の低下とともにコミュニケーションをとらなくなる人も増えていくので、いかに社会に出ていくか、背中を押してあげることも重要です。そのほかに難聴の問題、聞こえにくくなることにより話したくなくなる人も増えています。このように認知症予防はいくつもの側面から総合的に考えていく時代に入りましたが、基本的には今まで健康に良いと言われていたものは継続していけばよい。その中の一つがコグニサイズということですね。

冒頭に言いましたが、こういった活動は継続することが一番重要で、そのためにはグループで行うといいのですが、残念ながら週に一度集まって10分やったくらいでは効果は出ません。日常の中で一人の時間にどれだけ活動的になっていくかにかかってきます。行動する意識や習慣を変えること、これを「行動変容」と言いますが、コグニサイズのさらなる普及を考えると行動変容を促すことがとても重要なポイントになると考えます。

行動変容を促すにはいろんな方法がありますが、とりわけ重要なのは“セルフモニタリング(自己監視)”と言って、自分で自分の行動を監視して健康行動を継続していく取組が必要になります。「歩数計を持っているだけで一日の歩数は2500歩増える」ということが研究で報告されています。やったかどうかを確認する、そして足りないと思ったら補足するといった作業が、健康を継続するためには非常に重要な要素となります。

実は、スマホで簡単に健康管理をするためのアプリ(『オンライン通いの場』)も我々のグループで開発しました。これを使えば、認知症予防のための活動を一人でも管理しながらできるようになります。こういうものをツールとして活用し、コグニサイズをはじめとした認知症予防に関する取組をなるべく長く続けていただければと思います。

連絡先

国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター

〒474-8511 愛知県大府市森岡町7丁目430番地

TEL: 0562-44-5651